Artiste majeur de la scène contemporaine marocaine, Mahi Binebine poursuit son rayonnement international. Deux de ses pièces emblématiques, Sans Titre (2023) et Les clés (2010), entrent dans les collections du prestigieux Smithsonian, l’une des institutions muséales les plus respectées au monde.

Reconnu pour sa capacité à transformer la matière brute en récits universels, Mahi Binebine inscrit une nouvelle étape dans son parcours. L’annonce de l’acquisition de ses œuvres par la Smithsonian Collection à Washington vient consacrer une carrière qui a toujours su conjuguer profondeur symbolique et ancrage dans la mémoire collective marocaine.

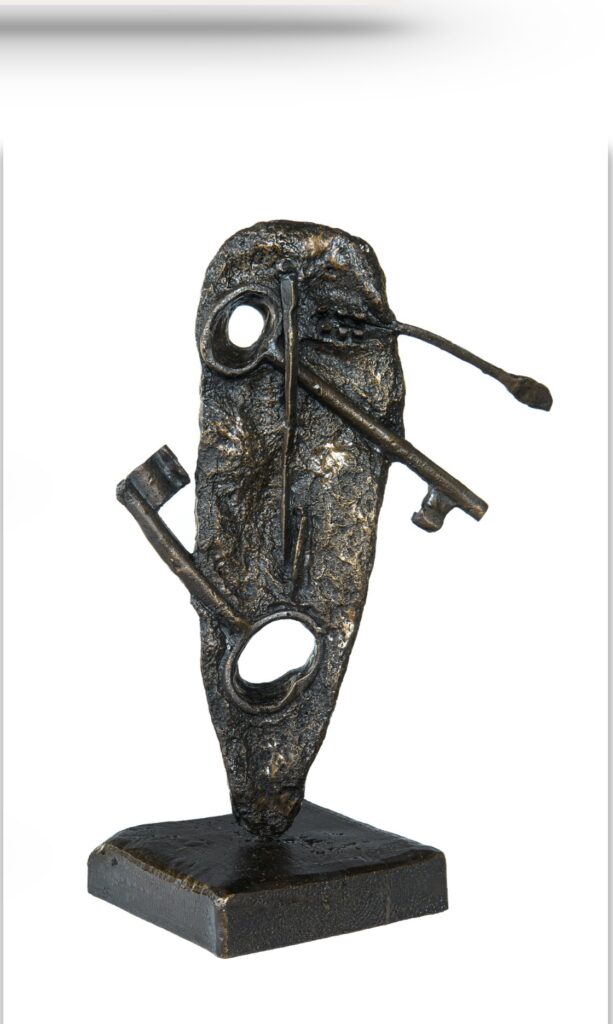

Parmi les pièces sélectionnées, Sans Titre (2023), réalisée en papier mâché et techniques mixtes sur bois (50 x 60 cm), incarne cette tension entre fragilité et puissance qui traverse l’ensemble de son œuvre. Face à elle, la sculpture en bronze Les clés (2010) (15 x 50 x 15 cm) prolonge un dialogue autour des notions de passage, de mémoire et de liberté, thèmes chers à l’artiste.

Avec ce geste fort, le Smithsonian reconnaît la singularité d’une démarche artistique qui, depuis Marrakech, a su s’imposer sur les scènes internationales. Plasticien, écrivain, ancien mathématicien, Binebine est de ces créateurs pluriels dont chaque œuvre porte la trace d’une réflexion profonde sur l’humain et ses combats.

Au-delà d’une consécration personnelle, cette intégration dans une collection d’envergure mondiale participe à l’inscription durable de l’art marocain dans l’histoire des grands récits visuels. Les œuvres de Binebine y dialogueront désormais avec celles qui ont façonné la mémoire universelle.

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)

,type=downsize)